科研进展 | 废弃棉织物高值化利用新突破:创新中心联合四川大学开发出用于高性能电磁波吸收的多孔碳球

2025-07-24

2025-07-24随着全球人口增长、经济发展和时尚产业快速更迭,纤维消费量持续攀升。预计到2050年,全球纤维消费量将增至1.6亿吨。在各类纺织纤维中,作为天然纤维代表的棉花是纺织业最常用的原材料之一,消费量仅次于聚酯纤维。因此废旧棉织物(WCF)已成为纺织废料的主要组分,约占废弃纺织品总量的24%。高效回收利用WCF对缓解环境污染和能源危机具有紧迫性。

目前废弃棉织物回收主要有能量回收、物理回收和化学回收三种方式。能量回收的焚烧过程会产生大量温室气体和有毒物质;物理回收成本较低但产品价值普遍不高;化学回收虽可通过系列化学反应将WCF转化为新材料,但棉纤维分子中大量羟基形成的强氢键作用,使其脱水降解极具挑战性。如何将废旧棉织物高效“变废为宝”,一直是科研和产业界面临的难题。

近日,国家先进高分子材料产业创新中心总经理吴博科研团队联合四川大学王玉忠院士团队,提出了一种水热–碱蚀协同碳化的新策略,将废旧棉布升级为多孔碳球,并实现了优异的电磁波吸收性能。

图1 研究成果文章标题

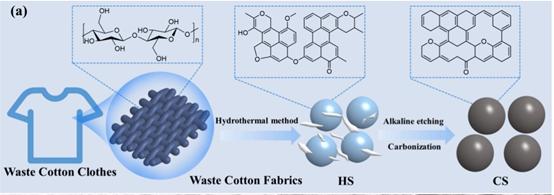

研究中,科研团队先将废旧棉织物超声清洗、切碎后与水、柠檬酸和少量铜柠檬酸盐混合,在260°C高压水热釜中反应8小时,制备出球形碳前体(HS)。柠檬酸和铜盐的加入可促进棉纤维水解、断裂氢键,加速降解碳化过程,从而形成直径约5 μm的均匀碳球前体。随后,将所得HS置于不同浓度(0、1、3 M)的NaOH溶液中60°C处理30分钟进行碱蚀,再在氮气保护下以5°C/min的升温速率先预热350°C 1小时,然后升至700/800/900°C各保温1小时,实现高温碳化,得到标记为CS-n-T的碳球样品(n为NaOH浓度,T为碳化温度)。通过调节碱液浓度和碳化温度等参数,可精准控制碳球的孔隙结构和石墨化程度,为后续优化吸波性能打下基础。

图2 制备流程示意图

经过电磁性能测试,最佳样品CS-1-900在仅含10 wt%填料、厚度1.5 mm条件下表现出了卓越的电磁波吸收能力。其最小反射损耗(RL/min)达到了惊人的−42.5 dB,对应的有效吸收带宽(EAB)宽达3.4 GHz。这一优异性能得益于多孔结构带来的良好阻抗匹配以及材料的高比表面积(CS-1-900 比表面积高达396.9 m²/g),使电磁波在材料内部发生多次散射和介电损耗。同时,研究还表明,采用市售棉织物作为原料(工艺一致)制备的碳球表现相近:在相同10 wt%填料和1.5 mm厚度下,其最小反射损耗为−42.4 dB,但有效吸收带宽进一步扩大到4.32 GHz。这意味着这一回收制备策略对原料来源具有一定的普适性,也为实际应用奠定了基础。

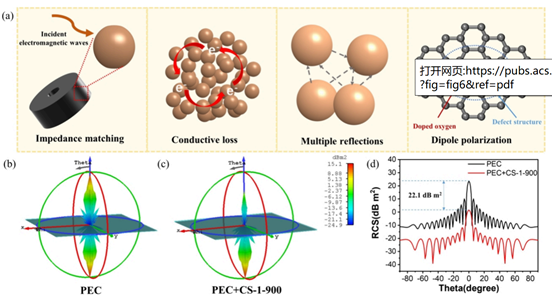

图3 (a) 碳球(CSs)的微波吸收机理示意图;(b) 理想导体(PEC)的雷达散射截面(RCS)三维仿真模型;(c) 涂覆CS-1-900碳球的PEC模型RCS三维仿真;(d) 对应的RCS模拟曲线

值得一提的是,研究团队还通过雷达截面(RCS)模拟验证了该多孔碳球材料的“隐身”潜力。模拟结果显示,在覆盖传统金属面板后,该吸波涂层能显著降低雷达反射强度,展现出优异的吸波(隐身)效果。这表明,基于废旧棉织物制备的多孔碳球在雷达隐身技术、电子设备电磁干扰防护以及无线通信终端等领域具有广阔的应用前景。总体而言,该研究不仅为废旧棉纺织品的资源化利用提供了创新思路,也为高效电磁波吸收材料的设计开辟了新路径

相关成果以“Upcycling of Waste Cotton Fabrics into High-Value Porous CarbonSpheres for High-Performance Electromagnetic Wave Absorption”为题发表在《ACS Applied Materials & Interfaces》期刊,创新中心总经理吴博和四川大学吴刚教授本文通讯作者。目前,创新中心正依托其产业化平台优势,联合四川大学加速推进该废旧棉织物基多孔碳球吸波材料的成果转化进程。目前,团队已与国内领先的消费电子和新能源汽车企业展开深度合作,共同推进概念验证工作,并针对对应的电磁防护应用需求开展定制化产品开发。

.jpg)