经费告急?DSC成“最香”设备!但用好它的诀窍藏在升温速率、次数等参数选择里

2025-08-26

2025-08-26热分析技术涉及众多领域,以化学领域为首,热分析技术已广泛应用于物理学、地球科学、生物化学和药学等领域。本文主要介绍差示扫描量热分析(DSC)过程中的影响因素以及应用示例。

影响 DSC 因素

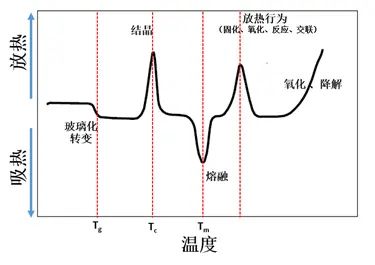

典型的 DSC 图

DSC 用于定量测试,从 DSC 图中,我们获得的材料的玻璃化转变(Tg)、熔融和结晶(Tm,Tc),交联固化、比热、氧化稳定性、相变/反应动力学等信息。因此,实验因素的影响显得更重要,其主要的影响因素大致有以下几方面:

升温速率的影响

不同升温速率对DSC曲线形态有显著影响。例如,升温速率越快,熔融峰的位置和形状会发生变化,熔融峰可能向高温偏移,且峰形更宽。此外,升温速率还会影响热效应的分辨率,高升温速率可能导致小峰(如添加剂熔融峰)的消失。

我们研究了在10℃/min、20℃/min和30℃/min三种不同的升温速率下对样品进行了测试。为保证实验的严谨,我们取相同的样品10mg,同时样品表面尽量光滑且与坩埚底部接触良好。设置温度范围是室温~110℃,实验中通入100ml/min氮气保护。

结果显示,随着升温速率的增加,测得的Tg值也随之升高。玻璃化转变是一个动力学过程,而不是一个在严格热力学平衡下发生的热力学相变。这意味着分子链段获得足够活动性以响应温度变化(即发生玻璃化转变)所需的时间,与实验的时间尺度(在这里由升温速率控制)密切相关。

| 加热速率 | T1(℃) | Tg(℃) | T2(℃) |

|---|---|---|---|

高升温速率: 温度升高很快,分子链段没有足够的时间进行重排以适应新的温度。它们需要更高的温度才能获得足够的活动性,从而在 DSC 曲线上表现出热容的突变(即 Tg 发生)。因此,测得的 Tg 偏高。

低升温速率: 温度升高缓慢,分子链段有更充分的时间在较低的温度下进行重排和运动。因此,热容突变发生在较低的温度,测得的 Tg 偏低。

气氛的影响

DSC 常用气氛

N2:常用惰性气氛;

Ar:惰性气氛,多用于金属材料的高温测试;

He:惰性气氛,因其导热性好,有时用于低温下的测试;

Air:氧化性气氛,可作反应气氛;

O2:强氧化性气氛,一般用作反应气氛;

其他特殊气氛:如 H2、CO、HCl 等,需要考虑气氛在测试所达到的最高温度下是否会与热电偶、坩埚等发生反应,注意防止爆炸和中毒。

气氛的成分对 DSC 曲线的影响很大,可以被氧化的试样在空气或氧气氛中会有很大的氧化放热峰,在氮气或其它惰性气体中就没有氧化峰了。通过改变测试气氛(如真空-氮气-空气),有助于深入剖析材料成分。

对于不涉及气相的物理变化,如晶型转变、熔融结晶等变化,转变前后体积基本不变或变化不大则压力对转变温度的影响很小,DSC 峰温基本不变。但对于放出或消耗气体的化学反应或物理变化,压力对平的温度有明显的影响,则 DSC 峰温有较大的变化,如热分解、升华、汽化、氧化、氢还原等。

试样量的影响

试样用量越多,内部传热时间越长,形成的温度梯度越大,DSC 峰形就会扩张,分辨率要下降,峰顶温度会移向高温,即温度滞后会更严重。用量越少则分辨率越高,但灵敏度下降。所以一般 DSC 试验都采取少量样品较高加热速度的方法来平衡灵敏度和分辨率。

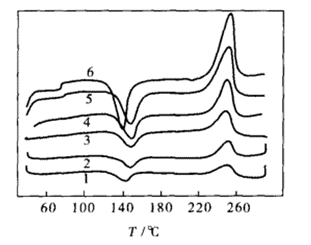

不同试样量的 DSC 曲线(1-6 试样量/mg:2.7,5.0,7.1,8.4,10.4,14.9)

如上图所示,曲线 1 的样品量较少,样品结晶所需的热量较少,其结晶和熔融峰都较小;而曲线 2~5 较曲线 1 的样品量有所增加,结晶、熔融峰略向右移,但曲线 2~5 各熔点和结晶温度基本不变;当样品量增大到 14.9mg,曲线 6 的熔融峰明显右移,结晶峰的位置也发生明显变化。

注意:DSC 检测时样品量的取样原则是为得到较灵敏的信号时,样品量越小越好(0.1-10mW),当进行微弱相转变测试时,可适当加大样品量。如大部分高分子材料测试测定熔融/结晶温度时,一般样品量为 5-10mg;检测样品的玻璃转化温度时,因无定形含量少,玻璃化转变信号比较弱,需稍加样品量为 5-20mg;金属/化学品熔点(比较尖锐):1-5mg;还有纯度分析时,样品量通常小于 1mg。

试样粒度、形状的影响

试样粒度、形状的影响比较复杂。通常大颗粒热阻较大,而使试样的熔融温度和熔融热焓偏低。但是当结晶的试样研磨成细颗粒时,往往由于晶体结构的歪曲和结晶度的下降也可导致相类似的结果。对干带静电的粉状试样,由于粉末颗粒间的静电引力使粉状形成聚集体,也会引起熔融热焓变大。

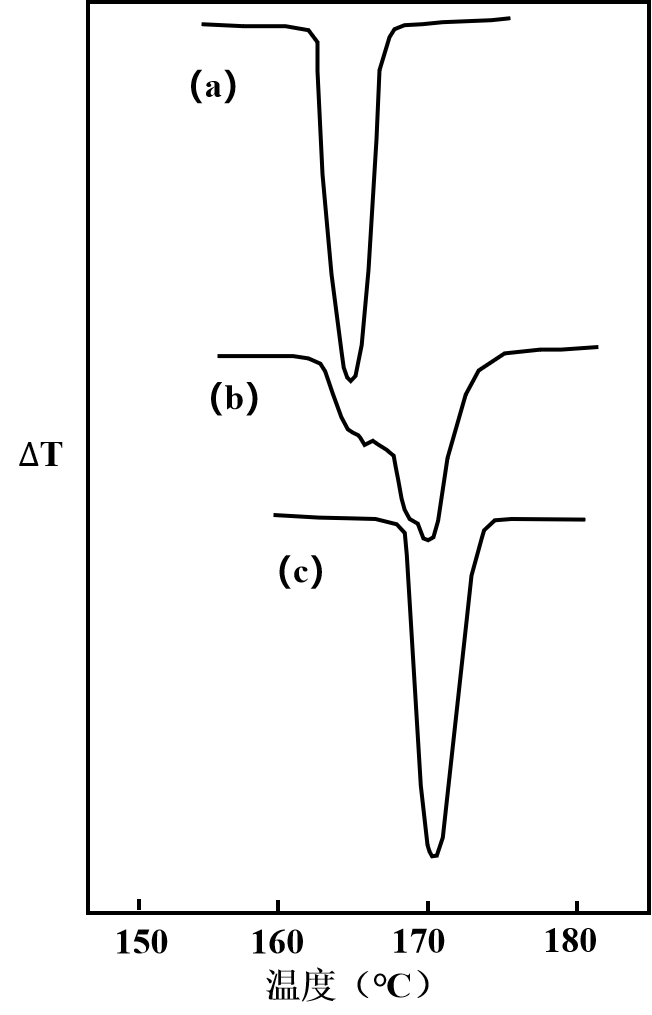

硝酸银转变的 DSC 曲线 (a)原始试样;(b)稍微粉碎的试样;(c)仔细研磨的试样

药物样品的粒度要大小适中,样品越薄,与样品盘底部接触面积越大越好,当药物颗粒过大,热传递的速度变慢会产生热梯度,导致峰展宽。

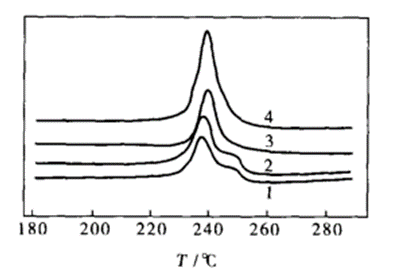

不同粒径试样的 DSC 曲线(曲线 1 和 2 样品粒径小于 0.5mm;曲线 3 和 4 样品粒径大于 0.5mm)

如上图所示,当样品的粒径大小不同,DSC 曲线的峰形和峰顶位置明显不同;粒径小的样品测试后的熔融峰呈双峰,粒径大的样品测试后的熔融峰呈比较尖锐的单峰。还要注意块状/颗粒样品可用刀片切成片状,不要碾碎,如果对大颗粒进行研磨,可能会破坏结构,或者容易因静电作用聚成团,则需要更多的热能使其熔化,熔融速度会变快,熔融峰比原来团聚小晶体的峰形尖锐。

升温次数的影响

为什么用一次升温?

一次升温曲线反映的是材料原始状态下的结晶特征。生物基材料在生产、储存过程中会形成稳定的结晶结构,一次升温直接测量这些“原生结晶”的熔融温度和焓变,能真实体现材料的固有属性。

如果经过多次升温,可能会破坏原始结晶形态(如高温下结晶重排),导致测得的熔点或结晶度偏离实际应用场景的需求。

因此,一次升温是还原材料“真面目”的最佳选择。

为什么必须用二次升温?

为了消除结晶的干扰,DSC测Tg通常采用“三步法”流程:

第一次升温:将材料加热到熔点以上,让原始结晶完全熔融,破坏原有结晶结构;

快速降温:以较快速度降温,抑制分子链重新结晶(让材料保持无定形或低结晶状态);

第二次升温:在无定形状态下测量,此时分子链无结晶束缚,玻璃化转变的“台阶”更清晰,能得到准确的Tg值。

二次升温过程能够有效消除聚合物样品的热历史、内应力及水分干扰,使玻璃化转变曲线呈现更为典型和规整的形状;对于热固性树脂,玻璃化转变温度通常有所提高;对部分结晶聚合物,可研究其结晶历史对结晶度、熔程和熔融热焓的影响;同时,该方法有利于横向比较不同样品之间的本征性能差异。

简单来说,DSC升温次数的选择,本质是为了匹配不同热性能的测量需求:

一次升温:保留材料原始结晶状态,精准测量熔点(加工参考温度)和结晶度(性能评估指标),还原材料在实际应用中的固有属性;

二次升温:通过消除结晶干扰,让玻璃化转变信号更清晰,准确捕捉分子链段的运动特征,反映材料的本征柔性或刚性。

样品盘的选择

样品盘的材质有铝盘、铜盘、石墨盘、铂金盘、金盘。

DSC 样品盘 铝盘

不同材质坩埚最高使用温度及耐受压力如下:

铝盘:600℃;

铜盘、石墨盘:725℃;

铂金盘、金盘:725℃;

耐受压力均为 100kpa。

材质选择是根据使用的最高温度和压力,尽可能选择质量小、底部平坦的样品盘,铝盘最高耐受温度是 600℃,可以满足药物的晶形的测定,通常选择铝盘。

样品盘有非密封盘、密封盘、密封盘打孔三种类型。样品盘类型选择依据:样品形态(固态、液态)、是否含有挥发份。非密封盘适合固体、非挥发性样品、氧化性试验、光固化试验的检测。密封盘适合液体样品及含易挥发物质的样品,除氧化性试验、光固化试验外都需使用盖子,防止样品移动、提高热接触。密封盘打孔:依据试验目的,判断是否对盖子打孔。如果含有挥发份(水),在坩埚盖上打 5-10 孔,保证有连续挥发过程,基线会发生抖动。

注意:无论选择哪种材质或种类的样品盘,试验所用的参比盘要始终和样品盘一致。

DSC 的应用场景

| 材料类型 | DSC 主要用途 | 常见指标 |

|---|---|---|

|

纤维类 (如涤纶、尼龙纤维) |

- 判断热处理或后纺加工是否充分 - 检查不同批次稳定性 |

|

|

薄膜类 (如 BOPP、PET薄膜) |

- 分析熔点分布是否均匀(薄膜是否多晶相) - 探究热封性能与结晶度关系 |

|

|

通用塑料类 (如 PP、PE、ABS等) |

- 识别原材料种类(Tg 与 Tm 可作为“指纹”) - 检测共混或改性效果 |

|

|

胶黏剂类 (如环氧胶、PUR) |

- 分析交联密度 - 区分热熔型与反应型 - 测量玻璃化温度以预测使用环境 |

|

|

橡胶类 (如 EPDM、SBR、硅胶等) |

- 判断交联密度变化 |

No.1

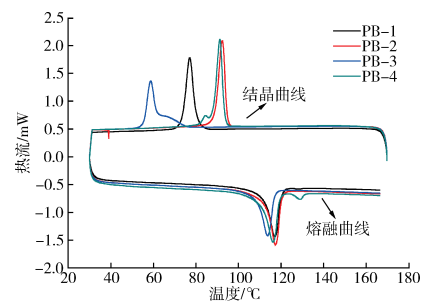

聚合物结晶行为分析

材料的结晶行为对其应用性能具有很大影响,采用 DSC 可以对材料的结晶行为进行表征。

以下图为例,4 种聚丁烯材料的熔融温度均在 115℃ 左右,但 PB-4 样品存在 2 个熔融峰,可能是由于样品中存在少量的聚乙烯,130℃ 处为聚乙烯的熔融峰。从结晶曲线能够看出,PB-2 和 PB-4 的结晶温度更高,分别为 91 和 92℃,而 PB-1 和 PB-3 的结晶温度较低,分别为 77 和 58℃。

No.2

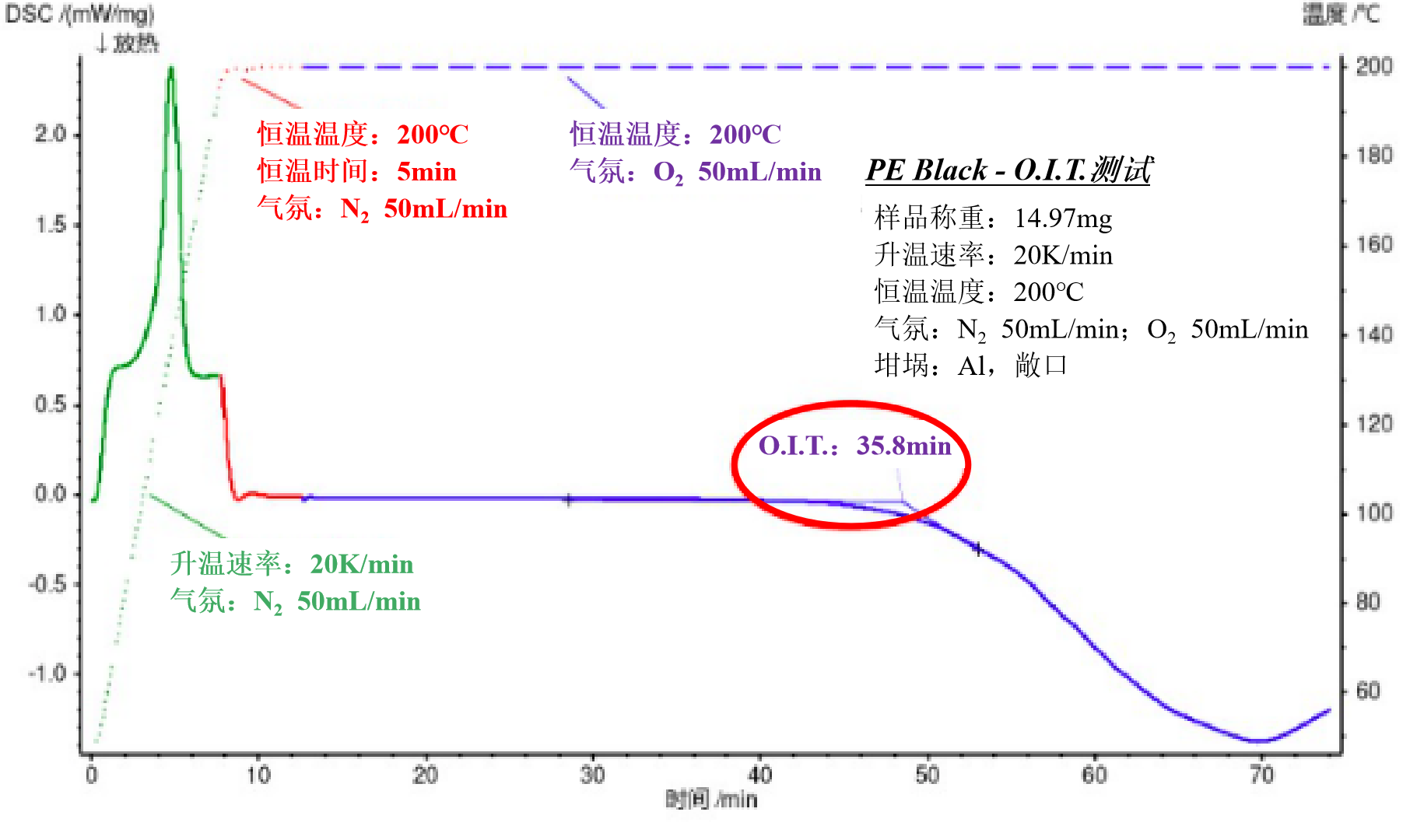

氧化诱导温度/氧化诱导期的测定

氧化诱导时间(OIT)是指通过 DSC 测定的,试样在常压、空气或者氧气气氛及规定温度条件下发生自动催化氧化反应的时间。

通过 DSC 可以快速测定氧化诱导时间,筛选抗氧剂的种类、用量和使用效果。还可以根据原料特性,分析影响材料热氧老化的因素。同时,建立氧化诱导时间与测试温度的线性关系,拟合方程符合阿伦尼乌斯方程,还可以推断出某一使用温度下的抗热氧老化寿命。

氧化诱导时间(等温 OIT)示意图

No.3

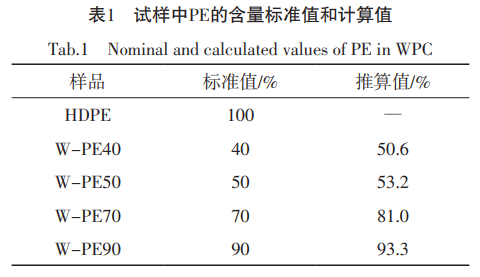

化学组分的检测

通过 DSC 测定,将样品与已知配方的参比品进行熔融焓变值的对比,可以大致推断出样品中的化学组分含量。

Gotofit 等人测定了几种不同回收来源 HDPE 和 PP 的 DSC 曲线,制备了不同塑料含量的 HDPE 基和 PP 基木塑复合材料。通过 DSC 测定塑料的熔点和熔融焓变值来判断和分析塑料的种类和含量,并用三种配方与已知的商业化木塑复合材料作对比。研究发现,几种来源的 HDPE 和 PP 的起始熔融温度和峰值温度虽然有所差异,但是与平均值差异性较小,可以据此判断出塑料的种类;通过熔融焓变值的测量和计算可以推断出木塑复合材料中的塑料含量。

No.4

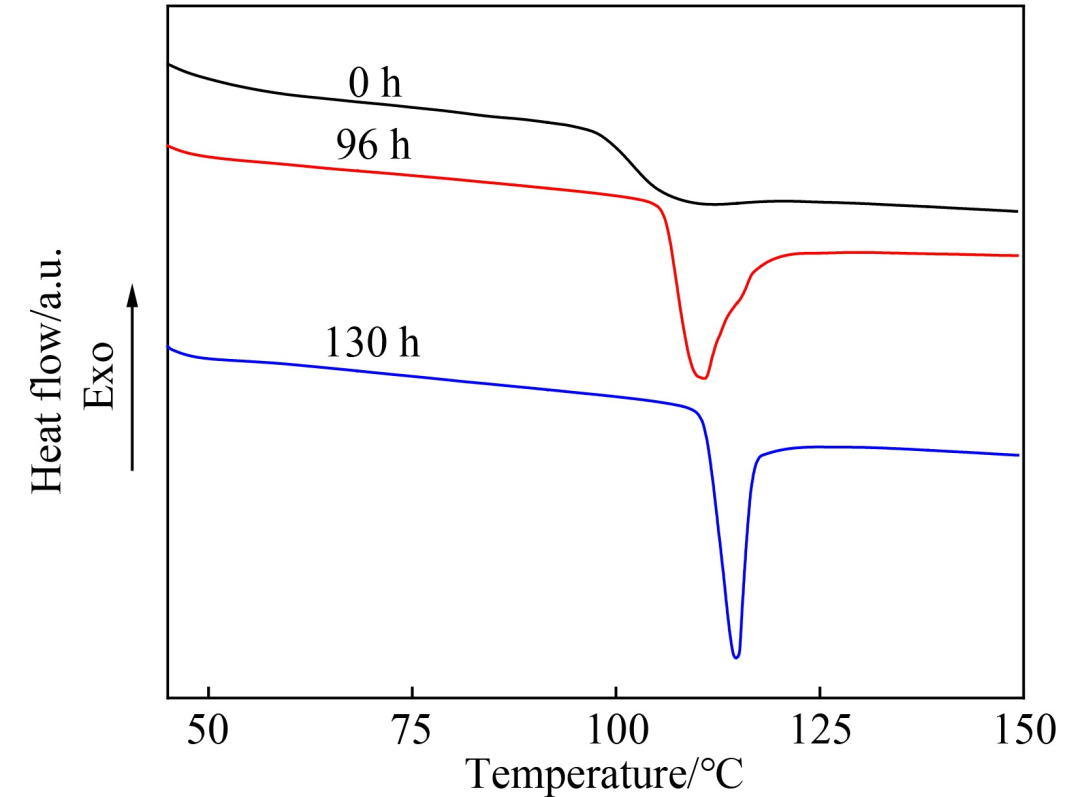

表征聚合物的物理老化

在聚合物的分子运动中,除了玻璃化转变以及结晶熔融转变之外,还有一种常见的转变现象是物理老化。物理老化是非晶态聚合物在其玻璃化转变温度之下使用、存放过程中发生的一种小尺度分子链段重排行为,会影响材料的热力学和机械性能。这是一种小尺度运动单元运动引起的次级松弛现象。

如图为在 85℃ 老化不同时间的聚苯乙烯的 DSC 谱图,由该图可知,未老化样品在 100℃ 左右基线偏移出现了一个台阶,该温度为 PS 的玻璃化转变温度;当老化时间达到 96h, 样品开始出现吸热峰,且随着老化时间的增加,吸热峰增强,且峰值温度移向高温。这个吸热峰反映了聚合物在物理老化过程中由于链段的微布朗运动导致分子链排列的更加紧凑、有序而损失的热焓。聚合物的物理老化现象随老化温度的升高而愈发显著。因此在实验中可以改变老化温度进行对比,通过提高老化温度缩短老化时间。

老化时间对 PET 样品的影响 DSC 谱图

No.5

壳聚糖/明胶共混薄膜相容性的表征

壳聚糖是一种阳离子聚电解质,具有良好的生物可降解性,然而壳聚糖分子柔顺性差成膜性能不好且脆性大,极大限制了其在食品医药等领域的应用。通过物理共混可以有效地改善其成膜性及其力学性能,共混组分之间的相容性是共混改性的关键。研究表明,DSC 是表征高分子共混相容性的有效方法。

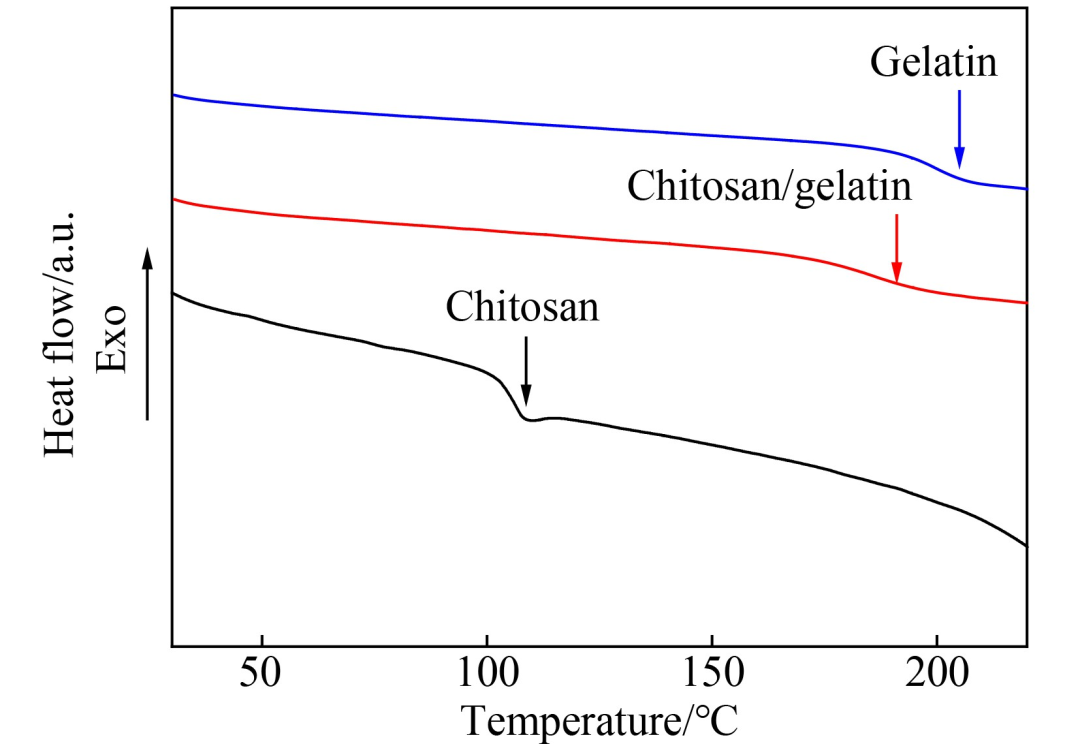

如图给出了壳聚糖、明胶以及质量比为 1∶2 的壳聚糖/明胶共混薄膜的 DSC 谱图。从该图中可以看到,壳聚糖薄膜的玻璃化转变温度在 105℃ 左右,明胶薄膜的玻璃化转变温度在 200℃ 左右,而共混薄膜只表现出一个玻璃化转变,大约在 180℃ 左右,介于两种本体聚合物的转变温度之间。共混薄膜只有一个玻璃化转变,说明共混体系中只存在一种链段,这表明壳聚糖与明胶在分子水平上具有良好的相容性。究其原因在于壳聚糖分子与明胶分子间存在着大量的氢键以及静电作用。

壳聚糖、明胶及壳聚糖/明胶共混薄膜的 DSC 谱图

No.6

研究半结晶性聚合物的热转变

玻璃化转变、结晶与熔融是聚合物最基本的热转变。选取半结晶性聚合物聚对苯二甲酸乙二酯为代表,考察了热处理对其热转变行为的影响。

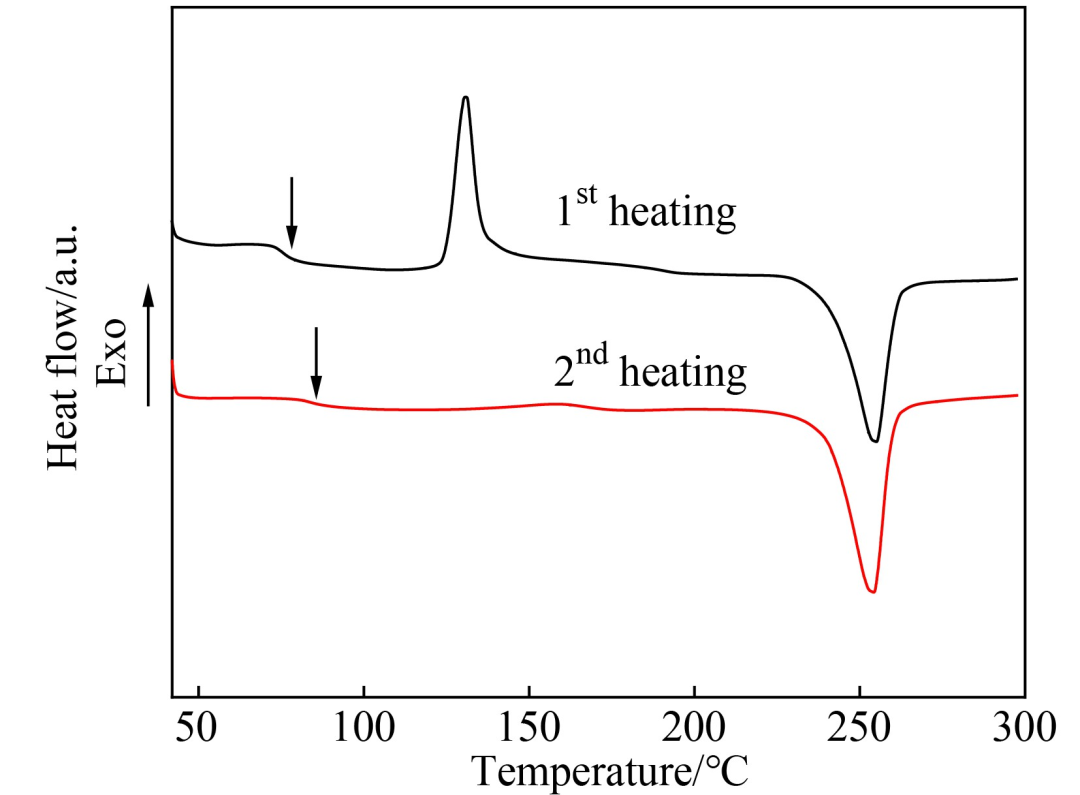

从图中可以看出,初始 PET 样品在第一次升温过程中,在 77℃ 左右基线偏移出现了一个台阶,该温度为 PET 的玻璃化转变温度。在 130℃ 附近出现的一个放热峰,该放热峰对应 PET 的冷结晶。此外,在 254℃ 处的吸热峰为 PET 的熔融峰。因此在第一次升温实验中,可以依次观察到聚合物的玻璃化转变、结晶以及熔融转变现象。

初始 PET 样品在其制备过程中由于降温速率较快,其分子链中含有苯环而刚性较强,大分子来不及进行充分规整排列,在随后的升温过程中,分子链段运动能够引起分子链的有序排列从而导致冷结晶现象的发生。发生冷结晶后,样品的结晶度提高,透明性变差。例如,日常生活中常见的矿泉水瓶,如果加入热水,瓶子会变硬且不透明,这种现象就是由冷结晶引起的。

如果样品从熔体缓慢降温(2℃/min),分子链有足够长的时间进行规整排列结晶,则在第二次升温过程中看不到冷结晶现象,只有玻璃化转变与熔融转变现象(图中的二次升温曲线)。此外,实验中还可以设置不同降温速率进行对比。

PET 样品的 DSC 谱图

塑料ID谱图实验室

国高材分析测试中心塑料ID谱图实验室,致力于通过综合理化分析手段,为客户提供精准的塑料材料鉴别与一致性评价服务。实验室严格依据国际及国内相关标准,配备先进的红外光谱(FTIR)、差示扫描量热仪(DSC)和热重分析仪(TGA)等设备,可实现对各类塑料成分、结构、热性能及热稳定性的系统表征,测试结果广泛应用于原料鉴别、批次稳定性考察、产品质量管控及研发支持等领域,为客户提供科学、可靠的数据支持和综合分析解决方案。咨询电话:020-66221668