同属科技创新,科研与成果转化究竟差在哪?

2025-07-28

2025-07-28

在实验室的精密仪器前,科学家凝视着新合成的高分子链结构数据,眼神中闪烁着对未知规律的纯粹好奇;而在工厂的轰鸣产线旁,工程师反复调试着新型高分子复合材料的加工参数,额头的汗水折射出对市场落地的执着追求。科学与技术,在高分子领域宛如DNA的双螺旋结构——彼此缠绕共生却又指向不同的方向。

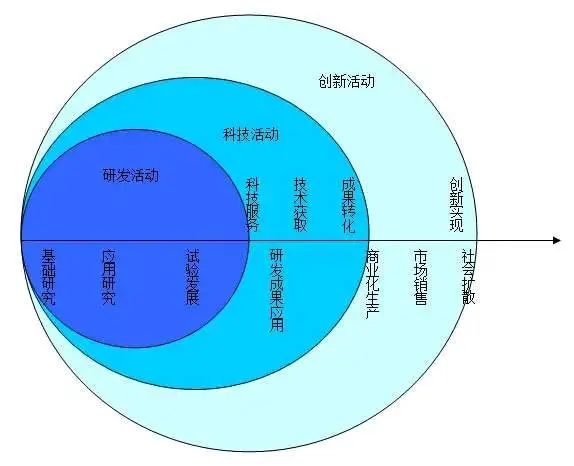

科研探索致力于揭示物质世界的深层奥秘,回答“为什么”与“是什么”的根本问题;技术创新则聚焦于解决现实困境,探索“怎么做”与“如何更好”的实践路径。这种目标的分野决定了二者从方法论到评价体系、从风险特征到价值实现的全面差异。本文将深入剖析高分子材料领域科研探索与技术创新之间的深刻鸿沟,并探讨两者如何协同驱动产业未来。

科学研究:高分子材料科学研究的核心在于探索高分子材料的结构、性能及其变化规律,旨在揭示其内在的物理化学性质和机理。例如,通过研究高分子链段的取向、结晶过程等,科学家可以更好地理解材料的加工行为和性能变化。科学研究的目标是发现新的知识,推动科学理论的发展,强调“求真。

这种探索的原始驱动力,源于人类对物质世界最本真的好奇心与求知欲,其成果往往体现为发表在《Nature Materials》《Macromolecules》等高影响力学术期刊上的论文,或是保护核心发现的基础性专利。评价科研成就的核心标尺,在于成果的原创性、理论深度及其对学科发展的推动力。

技术创新:高分子材料技术创新则更关注如何将已有的科学知识转化为实际应用,以解决实际问题或满足市场需求。例如,开发新型高分子材料以提高其耐腐蚀性、热稳定性或赋予其智能响应性等功能。技术创新的目标是创造新的产品、工艺或服务,强调“求用”。

这些工作成果不会出现在论文里,而是凝结在商业化的产品中,如新型生物医用支架、高性能电池隔膜;沉淀于改进的生产工艺里,如更高效的聚合反应器设计、低能耗的绿色加工技术;固化在应用型专利和难以言传的技术诀窍(Know-How)中。市场接受度、成本效益比、性能稳定性、生产效率、环境友好性以及专利壁垒的强度,构成了衡量技术创新成败的硬指标。销售额、市场份额和客户满意度是最直接的晴雨表。

科研遵循假设驱动的自由逻辑。科学研究通常采用实验、观察、推理和推断等科学方法,强调思维的发散性、理论洞察力和逻辑思维能力。例如,高分子材料科学研究中,研究人员可能通过分子动力学模拟、光谱分析等手段来研究材料的微观结构与性能关系。科学研究的边界性相对模糊,选题的自由度较大,工作的个体性较强。

创新遵循需求牵引的系统工程。从汽车轻量化对工程塑料的轻量化要求,到电子器件微型化对介电聚合物的性能提升要求,每个项目都被明确目标驱动。概念设计→原型开发→中试→量产的全链条,交织着质量控制、成本优化与供应链管理的复杂考量。工程师在性能、成本、法规的多重枷锁中寻找最优解,市场窗口期如同高悬的利剑催促前行。

科研拥抱"未知的未知"深渊。最大风险在于探索本身的失败:假设被证伪、预期现象消失、理论走入死胡同。即便成功,应用前景也常模糊遥远。这种不确定性根植于自然规律的深邃,需依赖长期稳定资金(如国家自然科学基金)和宽容失败的科研文化支撑。

技术创新则在惊涛骇浪中航行。技术风险首当其冲:实验室样品放大后性能崩塌、成本核算击碎商业幻想、专利壁垒锁死前路。市场风险同样凶险——需求突变、竞争颠覆、经济波动皆可让投入归零。应对需全方位防御:深度市场调研、周密专利布局、敏捷开发模式、多元化融资渠道(如风险资本注入),方能穿越风暴。

科学研究人员:需要具备深厚的理论功底、扎实的专业知识和严密的逻辑思维,包括理论洞察力、命题概括力、创新想象力、构建学术体系的思辨力和创造学术经典的思想力等。

技术创新人员:除了专业知识和基本技能外,还需要具备行业默会知识、丰富的实践经验、在学科边缘寻找生长点的理论智慧和较好的创新素质,包括对科技发展的洞察力、迅速把概念转化为行动方案的决断力、极致攻关的行动力和运筹组织的号召力等。

面对这多重差异,国家先进高分子材料产业创作中心作为已成为弥合断裂、赋能转化的关键枢纽和核心推手:

1.深度赋能:补齐科学家“短板”:孵化器提供专业导师(产业专家、成功创业者、投资人、法务、财务、市场专家)的指导,通过系统化课程和一对一辅导,快速提升科研团队在商业计划、市场验证、融资策略、知识产权保护、公司治理等方面的认知和能力,弥补其商业基因的不足。

2.资源整合:搭建关键要素桥梁:作为资源聚合平台,孵化器精准对接早期风险投资、产业资本、战略合作伙伴、潜在客户、供应商以及专业服务机构(法律、财税、人力资源),为项目注入发展必需的“血液”(资金)和“养分”(资源)。

3.验证加速:降低试错成本与风险:提供概念验证资金支持原型开发和小批量试产;创造对接真实客户和场景进行产品测试与迭代的机会;帮助设计最小可行产品(MVP)策略,用最低成本、最快速度验证市场假设,显著降低转化过程中的技术风险和市场风险。

4.生态营造:构建协同创新网络:通过组织路演、产业对接会、创业者社群活动等,促进在孵企业之间、与成熟企业、投资机构、高校院所之间的交流碰撞与合作,营造开放、协同、互助的创新微生态。这种网络效应能极大提升单个项目的成功概率。

5.专业服务:扫清发展障碍:提供共享实验室、中试车间、办公空间等物理载体;协助办理工商注册、政策申报、资质认证等事务性工作;提供法律咨询、财务代理、人力资源等基础服务,让科研团队能更专注于核心技术的优化和产品的打磨。

好的高分子材料创新中学不是简单的“房东”或“物业”,而是科技成果蜕变为市场价值的“助产士”和“教练员”。它们深刻理解科研与市场的语言差异,并精通于在这两种语境间进行高效翻译和连接。

科研与科技成果转化,是科技创新这枚硬币不可或缺的两面。承认其“真的不一样”,并非割裂两者,而是为了更深刻理解各自规律,从而更有效地弥合鸿沟。

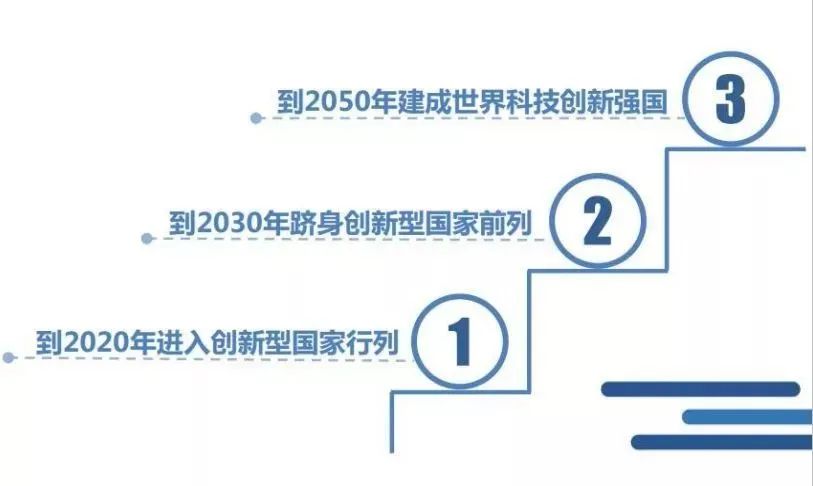

推动更多“书架”上的成果走向“货架”,关键在于构建一个尊重科研规律、同时精通市场逻辑的创新生态系统。在这个系统中,高校院所持续产出原创性成果;专业的科技孵化器发挥核心枢纽作用,提供深度赋能和关键资源整合;政府营造有利的政策环境和基础设施;金融资本提供耐心且专业的支持;产业界积极开放场景并参与协同创新。

从实验室的试管到市场的货架,是一场需要科学家、企业家、投资人、孵化者和政策制定者共同参与的接力赛。唯有深刻理解每一棒跑者的独特性与挑战,并搭建好顺畅的交接区,创新的火炬才能穿越“死亡之谷”与“达尔文海”,最终照亮产业变革与经济增长的前路。

.jpg)