科研进展 | 创新中心联合四川大学开发出具有卓越防火安全性的隔热轻质常压干燥生物基气凝胶

2025-06-17

2025-06-17随着全球能源消耗持续攀升与化石燃料储备锐减,能源问题日益严峻。全球建筑能耗中超过40%用于维持舒适室内环境的供暖与制冷,由此产生大量温室气体排放。采用隔热材料对提升能源利用效率、遏制能耗增长具有关键作用。作为国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)评选的"2022年度化学十大新兴技术",气凝胶凭借其微孔结构与轻质特性,在隔热性能上远超现有商用聚苯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫及玻璃/岩棉等材料。生物基气凝胶因其原料丰富、环境友好、可生物降解及经济成本等优势,成为替代不可再生石油基泡沫材料的理想选择。然而,如何在轻质化的同时实现可靠的防火耐热性、低热/烟释放量以及机械耐久性的平衡,仍是生物基气凝胶研发面临的重大技术难题。

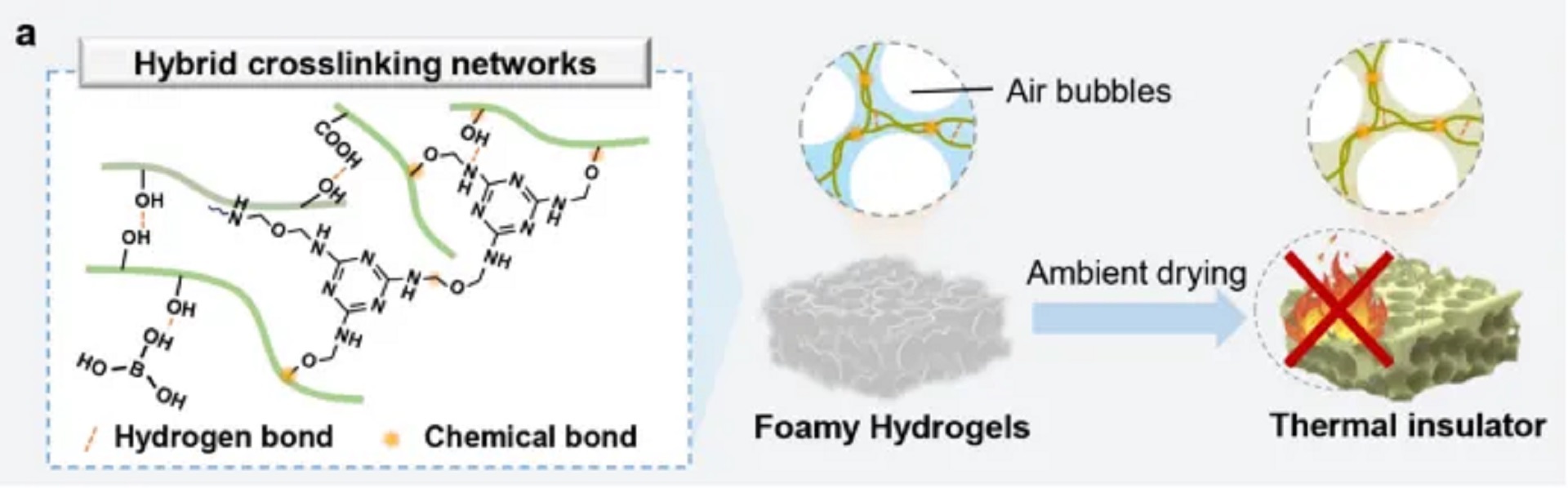

近日,国家先进高分子材料产业创新中心总经理吴博科研团队联合四川大学王玉忠院士团队,通过协同碳化设计与绿色常压干燥技术,开发出一种低碳隔热气凝胶。不同于传统复杂的冷冻干燥或危险溶剂置换法,该技术通过热响应凝胶固定与机械辅助空气模板的策略组合,实现了水性泡沫水凝胶向多孔气凝胶的绿色常压干燥转化。其中,研究人员巧妙地将结冷胶与三聚氰胺-甲醛树脂作为可碳化互穿基质,并引入了硼酸作为催化碳化剂与交联剂,构建出一种坚固的有机-无机复合网络结构。这种独特的结构赋予了气凝胶极佳的防火特性与机械性能:快速自熄(极限氧指数50%)、低热/烟危害(30 kW/m²/1.6 m²)、优异耐火性(阻隔1300℃火焰75.5%热量)以及在高温水、强酸强碱、多种化学品等严苛环境下保持93%的结构/机械耐久性,其轻质特性(43 mg/cm³)更超越以往所有生物基气凝胶。

本研究中气凝胶的概念设计与制备策略

更值得关注的是,该团队彻底摒弃了传统工艺中复杂的冷冻干燥、超临界干燥或有毒溶剂置换法,而是创新性地利用热响应凝胶技术和机械辅助气泡模板技术,实现了在常温常压下进行绿色空气干燥。这种方法不仅极大降低了生产成本和能耗,而且显著提升了材料的环境友好性和安全性。

相关成果以“Lightweight Ambient-Dried Biobased Aerogels with Superior FireSafety and Mechanical Durability for Thermal Insulation”为题发表在《ACS Applied Materials & Interfaces》期刊,创新中心总经理吴博和四川大学赵海波教授、曾富容副研究员为本文通讯作者。目前,创新中心正依托其产业化平台优势,加快推进该轻质常压干燥生物基防火隔热气凝胶技术的成果转化工作,力争在最短时间内实现从实验室研发到市场化产品的跨越,为建筑节能与安全防护领域提供创新解决方案。

DOI: 10.1021/acsami.5c06251

.jpg)