四中全会擘画新蓝图:战略新兴行业投资图谱与地区活跃度洞察

2025-10-29

2025-10-29日前召开的二十届四中全会上,审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(以下简称《建议》)。《建议》提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,这将催生出数个万亿级甚至更大规模的市场。

本文将对新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业的股权投融资及A股战新上市企业进行多维度数据统计,数据来源为CVSource及公开市场。

一、战略性新兴产业投资概况

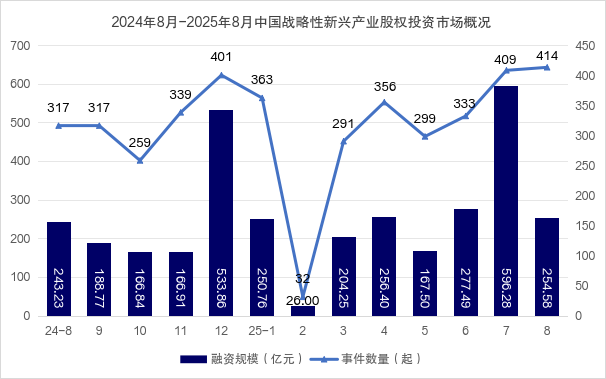

(一)战略性新兴产业投资数量及规模变化

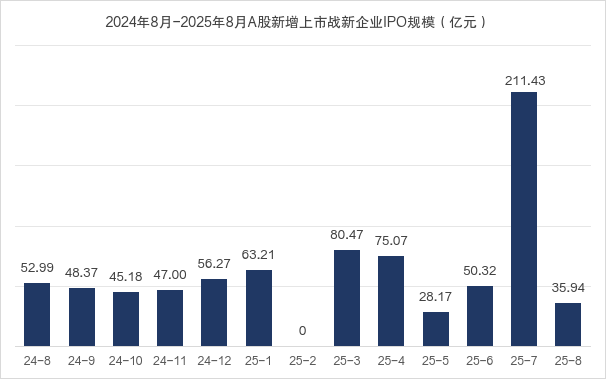

2025年8月,中国战略性新兴产业股权投资市场共计发生414笔交易,交易总额达254.58亿元,交易规模同比增加4.67%,环比大幅下滑57.31%。本月战略性新兴产业领域投资交易规模较上月大幅减少。

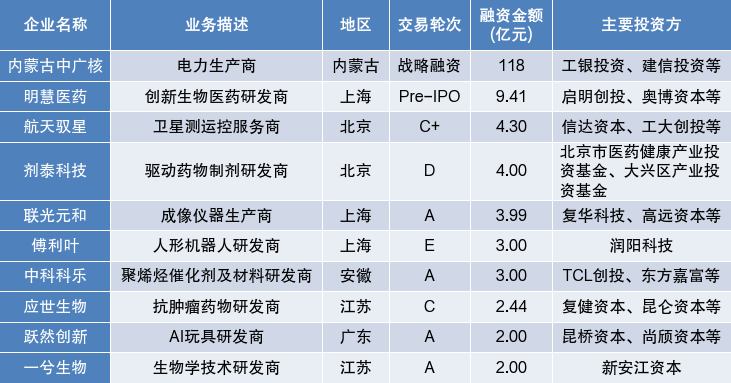

2025年8月中国战略性新兴产业股权投资市场融资规模TOP10

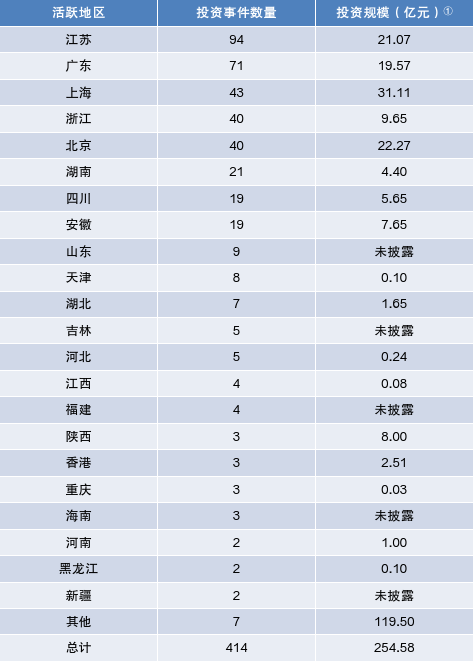

(二)战略性新兴产业地区投资活跃度

2025年8月,战略新兴领域投资较为活跃的地区为江苏、广东和上海等地,其中江苏地区交易量94起,为最活跃地区,共计有6个省(市)交易量在20起以上。四川、安徽和山东等五省相对其他地区(上述6地除外)表现活跃,本期发生多起交易,三省交易规模总额为15.05亿元。

2025年8月新兴产业投资地区分布

①投资规模统计为已公开披露的数据,对于未公开披露的投资规模,本处不做估计处理。

二、A股上市战新企业多维度数据统计

(一)战新上市企业数量及融资规模

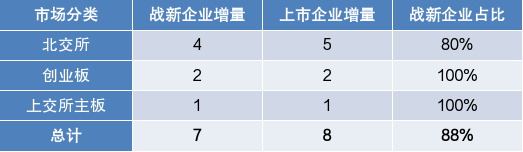

1.2025年8月A股战新企业IPO数量及占比情况

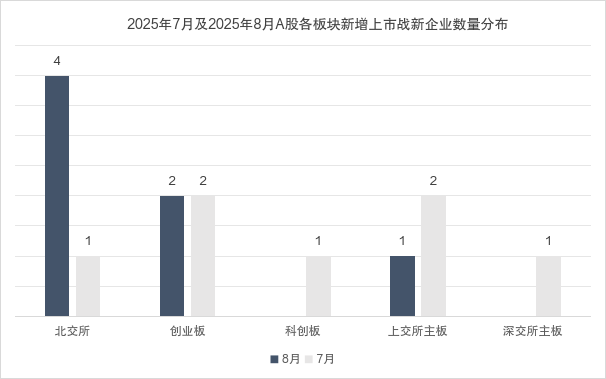

2025年8月,共计8家企业在京沪深三地上市,其中京A上市5家,沪A(除科创板,下同)上市1家,科创板上市0家,深A(除创业板,下同)上市0家,创业板上市2家,五个市场对应新增战新上市企业分别为4家、1家、0家、0家、2家。

2025年8月A股战新企业上市数量及占比情况

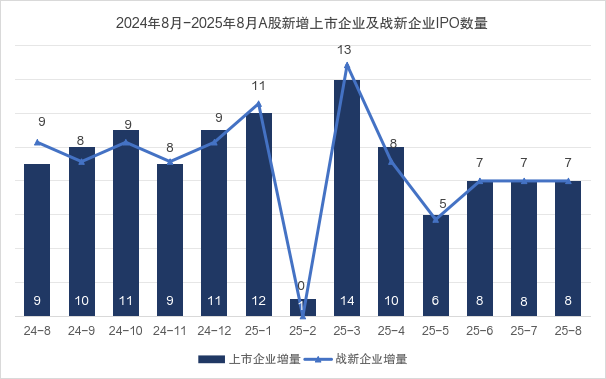

2025年8月,A股整体IPO数量与上月持平,同比去年数量减少11.11%;本月共计7家战新企业A股上市,与上月数量保持一致,同比下滑22.22%。

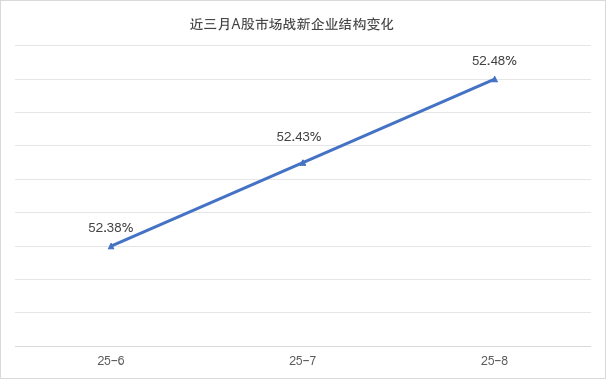

截至2025年8月底,A股共计2866家战新企业,占整体市场的52.48%,该数值在前两月分别为52.38%、52.43%。战新企业结构占比不断升高,可见国内资本市场愈发拥抱科技创新等新兴产业属性企业,政策的引导作用日益凸显。

我国的注册制从打造支持科技创新的特色板块开局,在定位上,科创板突出“硬科技”特色,主要服务符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。创业板改革后,适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势,定位于主要服务成长型创新创业企业,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。两个板块改革落地以来,上市资源充足,流动性明显超过其他板块,资本市场服务科技创新和实体经济的能力大幅提升。

2.2025年8月A股战新企业IPO规模及占比情况

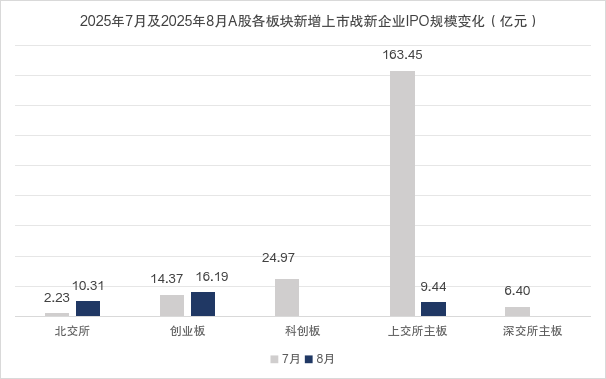

2025年8月,7家战新上市企业共计募资35.94亿元,占该市场整体募资水平的92%,其中,创业板以16.19亿元的募资总额领先其他交易板块,本月,北交所企业募资规模呈大幅度上升。

2025年8月A股战新企业IPO规模及占比情况

2025年8月,A股整体IPO市场增长速度明显低于上月,战新企业募集规模较上月呈现大幅度下滑,因本月IPO市场无大额募资规模的企业上市,导致本月战新企业IPO募资规模大幅下降。

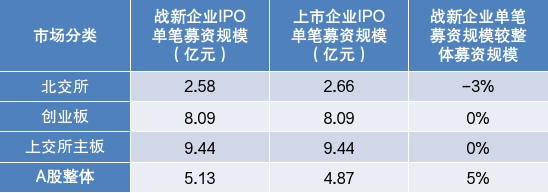

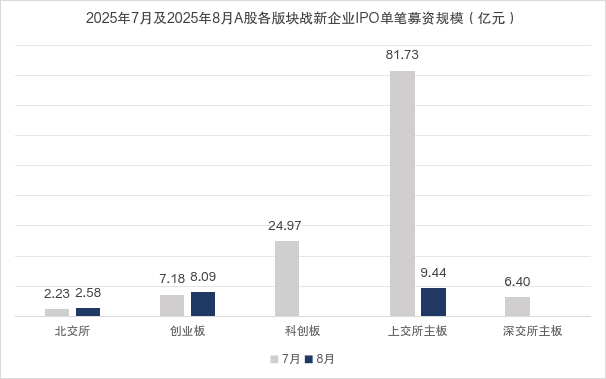

3.2025年8月A股战新企业IPO单笔规模及同市场比较

2025年8月,战新企业IPO单笔募资规模为5.13亿元,其中,北交所、创业板和上交所主板战新企业IPO单笔募资分别为2.58亿元,8.09亿元和9.44亿元。本月,仅北交所和创业板战新企业的单笔募资规模高于上月。

2025年8月A股战新企业IPO单笔规模及同市场比较

4.2025年8月A股战新企业募资TOP3

2025年8月,A股战新企业募资TOP3中,位于榜首的是一家上交所主板企业,本月上榜规模底线为6.87亿元,最高募资9.44亿元。

本月,A股上市战新企业中,扬州天富龙集团股份有限公司融资规模最高,2025年8月8日,扬州天富龙集团股份有限公司(简称:“天富龙”,股票代码:“603406”)在上海证券交易所主板上市,天富龙发行价为23.6元,发行4001万股,募资总额为9.44亿元。天富龙开盘价为70.9元,较发行价上涨197%;收盘价为56.8元,较发行价上涨140.68%;以收盘价计算,公司市值为227.21亿元。

天富龙成立于2009年,公司以差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售为主营业务,2022年至2024年,天富龙分别实现营业收入25.76亿元、33.36亿元、38.41亿元;归母净利润分别为3.58亿元、4.31亿元、4.54亿元;扣非后归母净利润分别为3.38亿元、4.2亿元和4.51亿元,呈现出稳步增长的良好态势。公司预计,2025年上半年营收约17.54亿元-18.60亿元,归母净利润约2.26亿元-2.33亿元,保持良好。

2025年8月6日,汉桑(南京)科技股份有限公司(简称“汉桑科技”,证券代码:301491)在深圳证券交易所主板上市,本次发行3225万股,发行价格28.91元,募集资金9.32亿元。汉桑科技开盘价为91.5元,较发行价上涨216%。

汉桑科技成立于2003年,是一家提供高端音频产品和音频全链路技术解决方案的综合供应商。汉桑科技2022年、2023年、2023年营收分别为13.86亿元、10.3亿元、14.54亿元;净利分别为1.88亿、1.36亿元、2.54亿元;扣非后净利分别为1.9亿元、1.38亿元、2.5亿元。2025年第一季度营收为2.51亿元,较上年同期的2.9亿元下降13%;净利为3769万元,较上年同期的4439万元下降15.1%;扣非后净利为3672万元,较上年同期的4427万元下降17%。

2025年8月A股战新企业募资TOP3

(二)战新上市企业地区分布

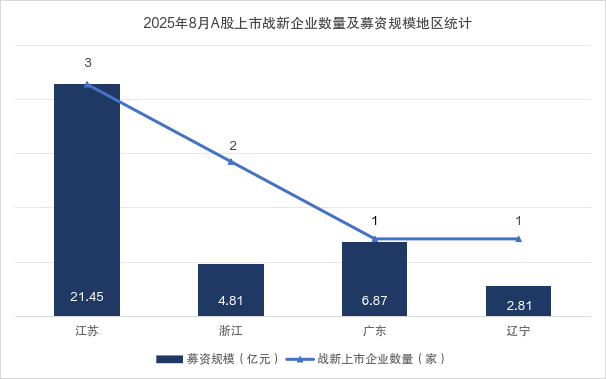

从IPO数量来看,2025年8月,江苏战新企业上市数量最多,为3家,苏州、南京和扬州各1家;浙江的宁波和衢州各1家;广东和辽宁皆1家。

本月,江苏新企业表现最为突出。2025年上半年,江苏经济总量突破6.69万亿元,同比增长5.7%,由此带来的经济增量达到2543.8亿元,居全国各省份第一。目前,江苏工业战略性新兴产业产值占规上工业比重已达41.8%,已有14个集群入选国家先进制造业集群、占全国总数近五分之一。新兴产业加速集聚,正在带来更多的经济增长点。

(三)战新上市企业领域分布

1.2025年8月A股战新上市企业分布领域

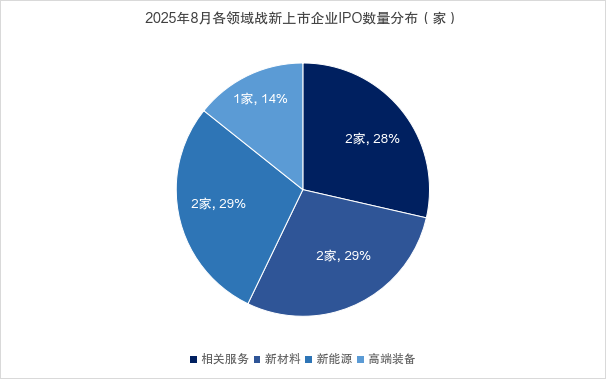

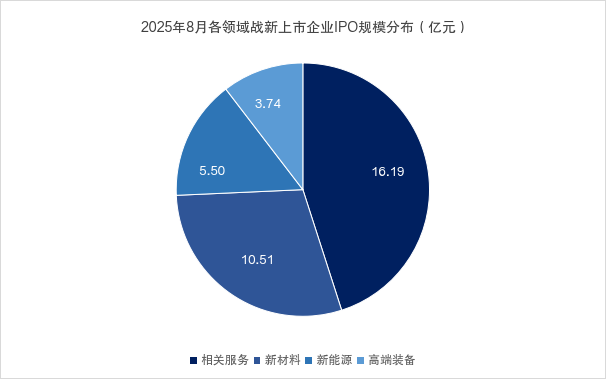

2025年8月,7家A股战新上市企业按照数量口径统计主要集中在相关服务、新能源和新材料等领域,相关服务、新材料和新能源领域的上市企业数量相同,各2家,占比皆为29%。其中,新材料的代表案例分别是天富龙和能之光等。

2025年8月,7家A股战新上市企业按照融资规模口径统计主要集中在相关服务、新材料等领域,其中相关服务领域最吸金,相关服务企业融资规模占比为45%。

2.2025年8月科创板及创业板战新上市企业分布领域

2024年4月30日,上交所发布《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2024年4月修订)》的通知(下称《暂行规定》),科创板企业发行上市申报和推荐,应当基于《科创属性评价指引(试行)》和本规定中的科创属性要求,把握发行人是否符合科创板定位。基本明确了把握科创板定位的重点和方式。《暂行规定》还细化了科创板服务的行业范围。申报科创板发行上市的发行人,应当属于七大行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业,包括新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域和符合科创板定位的其他领域,每一个行业领域均明确了产业,例如新一代信息技术领域主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等。《暂行规定》增加第四条规定明确,保荐机构应当顺应国家战略和产业政策导向,立足促进新质生产力发展,贯彻高质量发展理念,准确把握科创板定位,推荐拥有关键核心技术,科技创新能力突出,科研成果转化运用能力突出,行业地位突出或者市场认可度高,具有较强成长性的“硬科技”企业申报科创板。

2024年4月30日,深交所发布《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2024年修订)》(简称《推荐暂行规定》),明确创业板注册制定位。根据《暂推荐暂行规定》第二条规定,创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略,适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势,主要服务成长型创新创业企业,并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。第五条规定,属于中国证监会公布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》中下列行业的企业,原则上不支持其申报在创业板发行上市,但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外:(一)农林牧渔业;(二)采矿业;(三)酒、饮料和精制茶制造业;(四)纺织业;(五)黑色金属冶炼和压延加工业;(六)电力、热力、燃气及水生产和供应业;(七)建筑业;(八)交通运输、仓储和邮政业;(九)住宿和餐饮业;(十)金融业;(十一)房地产业;(十二)居民服务、修理和其他服务业。第六条,本规定第五条第一款所列行业中与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业,支持其申报在创业板发行上市。

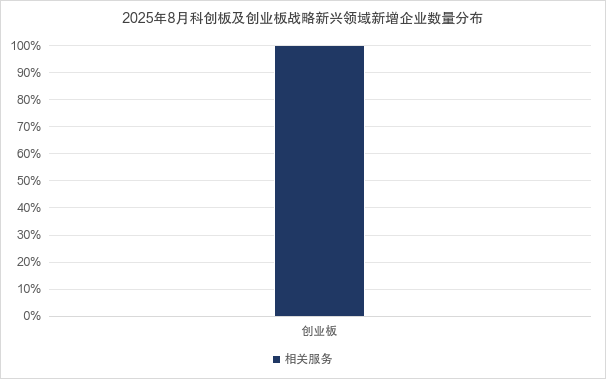

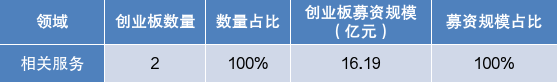

上图数据显示①,2025年8月,相关服务领域全部选择创业板上市。

2025年8月,相关服务领域A股上市企业中,创业板企业数量对应是2家,占同期A股上市战新企业数量②的比例是100%;创业板战新企业募资规模是16.19亿元,占同期A股上市战新企业募资规模③的比例依次是100%。

2025年8月创业板战略新兴领域上市企业数量、规模分布及占比

三、战略性新兴产业绿色发展的新方向、新路径与政策保障

在全球气候治理加速推进与我国"双碳"目标深入实施的背景下,战略性新兴产业正成为推动经济绿色转型的核心力量。截至2024年末,我国本外币绿色贷款余额已达36.6万亿元,同比增长13.18%,占金融机构各项贷款余额比重持续攀升。这一数据背后,折射出战略性新兴产业绿色发展已从政策引导转向市场驱动的深刻变革。本文将系统解析当前战略性新兴产业绿色发展的前沿方向、实践路径与政策体系,为产业高质量发展提供全景式参考。

1.绿色发展新方向:技术革命与产业融合的双轮驱动

战略性新兴产业的绿色转型正呈现出技术突破加速与产业边界重构的鲜明特征。在能源领域,氢能产业展现出爆发式增长潜力,绿色氢市场价值已达87.8亿美元,预计到2034年将达到1992.2亿美元,复合年增长率高达41.46%。这一增长不仅体现在规模扩张上,更反映在应用场景的持续突破——从传统的炼油、氨生产领域向交通运输、钢铁冶炼等难减排行业延伸,形成全产业链脱碳解决方案。

光伏产业的技术迭代同样令人瞩目。隆基绿能推出的Hi-MO9组件产品效率最高达24.8%,功率达670W,更重要的是其首次采用真实反映中国能源结构的本土电力排放因子进行碳足迹评估,填补了国内标准实践空白。这种本土化创新突破了长期依赖国外数据库的局限,使碳足迹评估结果更贴合我国产业实际,为光伏产品参与国际绿色竞争提供了"中国基准"。

新能源汽车产业的绿色化已超越单一产品范畴,形成全生命周期减碳的新趋势。吉利汽车2024年新能源销量达88.8万辆,同比增长92%,单辆车生命周期碳排放较2020年基准年下降18%。这一成就的背后,是从研发设计到回收利用的全链条绿色创新:GEA新能源架构降低能耗,神盾金砖短刀电池提升安全性与材料利用率,更构建了覆盖循环车、循环件、循环料的一体化生态体系,2024年实现循环钢闭环回收超1.5万吨,循环铝闭环回收约5000吨,共减少碳排放量约11.5万吨。

产业融合催生的绿色新赛道同样值得关注。《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》明确提出要推进数字化绿色化协同转型发展,深化人工智能、大数据、云计算在能源系统、工农业生产等领域的应用。这种"数字×绿色"的乘数效应,正在催生智能微电网、虚拟电厂、源网荷储一体化等新业态,推动能源消费从被动适应向主动优化转变。

2.绿色发展新路径:从单点减排到系统重构的实践探索

战略性新兴产业的绿色发展已突破单一企业、单一环节的减排阶段,进入全产业链协同、跨领域融合的系统变革期。在制造环节,零碳工厂建设成为重要抓手。吉利汽车6家整车制造基地实现100%使用可再生电力,整车基地可再生电力使用占比超64%,提前完成3家零碳工厂建设目标。这种制造端的绿色转型不仅直接减少碳排放,更通过绿色采购机制向上游传导,推动核心供应商绿电使用率超50%,近一半核心供应商绿电使用率达100%。

产业链协同创新正在重塑产业价值分配格局。光伏产业通过建立"摇篮到坟墓"的全生命周期碳足迹管理体系,将低碳理念融入原材料选择、生产工艺优化、物流运输等各个环节。隆基绿能的实践表明,通过生产环节融入绿电及应用低碳BOM方案(优选低能耗原材料、优化供应链碳路径),可显著降低产品碳足迹,这种全链条思维正在成为行业标配。

循环经济模式创新为产业绿色发展提供了新范式。吉利汽车围绕"资源—产品—废弃物—再生资源"的循环路径,构建了创新一体化汽车循环生态业务,2024年完成循环车整备1770台,回用件及再制造件67419件销售至售后服务市场。这种模式不仅创造了新的经济价值,更使汽车产业从"线性消耗"转向"闭环循环",为解决动力电池回收等行业痛点提供了可复制方案。

金融工具的创新应用加速了绿色技术的产业化进程。绿色信贷规模的持续扩张为产业转型提供了资金保障,截至2024年末,建设银行绿色贷款余额达5.64万亿元,邮储银行绿色贷款突破1.91万亿元。更重要的是,金融产品正在从简单的信贷支持向全生命周期服务延伸,通过绿色债券、碳期货等工具,降低绿色项目的融资成本,分散转型风险,形成"技术突破—金融支持—市场扩张—效益提升"的良性循环。

区域协同发展为战略性新兴产业绿色转型提供了空间载体。国家正推动京津冀协同发展生态环境协同保护机制,支持雄安新区建设成为绿色发展城市典范;在长三角一体化发展中打造世界级绿色低碳产业集群。这种区域协同模式有利于优化绿色产业布局,实现资源要素的高效配置,形成各具特色的绿色产业生态。

3.绿色发展政策保障:制度创新构建的支撑体系

我国已构建起多层次、全方位的战略性新兴产业绿色发展政策体系,从法律法规、经济激励到市场机制,形成了推动产业绿色转型的制度合力。在法律规制层面,2024年发布的《碳排放权交易管理暂行条例》标志着我国碳市场建设迈入法治化新阶段,为绿色信贷风险定价提供了基准参照。生态环境部同步推进全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝等行业,2024年碳排放配额年成交量达1.89亿吨,成交额达181.14亿元,创2021年上线以来新高。

经济激励政策持续优化,形成了正向引导机制。2024年七部委联合印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》,从优化信贷审批流程、创新金融产品、强化跨部门协同等维度构建政策闭环。绿色信贷业绩评价方案将绿色贷款纳入金融机构评级考核,形成以国有大行为主力、城商行补充的市场格局。这种政策设计有效引导了金融资源向绿色领域倾斜,使绿色信贷余额占各项贷款比重提升至12.7%。

标准体系建设为产业绿色转型提供了明确指引。工信部2024年出台的《产品碳足迹产品种类规则第一部分:光伏组件》,为行业提供了根本遵循;《绿色航空制造业发展纲要(2023—2035年)》《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》等专项政策,推动信贷资源向新能源、碳捕集等前沿领域配置。这些标准的制定与实施,有效解决了绿色产品认定难、评估难的问题,为市场主体提供了清晰的行动指南。

创新政策工具破解了产业转型的痛点难点。针对绿色项目周期长、利润低的特点,政策推动建立了绿色信贷风险补偿机制;面对企业环境信息披露质量参差不齐的问题,正在完善环境信息依法披露制度;为解决区域标准执行偏差,强化了绿色信贷业务的监管问责。这些精准施策的政策工具,正在打通产业绿色转型的"中梗阻",提高政策实施效果。

中长期规划为产业绿色发展指明了方向。《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出明确目标:到2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右,非化石能源消费比重提高到25%左右;到2035年,绿色低碳循环发展经济体系基本建立,绿色生产方式和生活方式广泛形成。这种清晰的战略蓝图,为市场主体提供了稳定的政策预期,有利于引导长期投资向绿色领域集聚。

4.迈向绿色新质生产力的发展新纪元

战略性新兴产业的绿色发展正站在新的历史起点上,技术创新的加速突破、产业模式的深刻变革、政策体系的不断完善,共同推动绿色新质生产力的培育与壮大。从吉利汽车的全产业链减排到隆基绿能的碳足迹管理创新,从36.6万亿元绿色信贷的支撑到碳市场的蓬勃发展,中国战略性新兴产业的绿色转型已从理念走向实践,从试点走向普及。

面向未来,需要进一步强化技术创新与制度创新的双轮驱动,在氢能、碳捕集、数字能源等前沿领域突破一批关键核心技术,同时完善绿色金融、碳定价等市场化机制,激发各类市场主体的内生动力。通过构建"技术突破—产业转型—制度完善"的良性循环,推动战略性新兴产业绿色发展迈上新台阶,为实现"双碳"目标和高质量发展提供坚实支撑,走出一条人与自然和谐共生的现代化之路。

来源于:建行投行

【免责说明】

我们尊重版权,分享资料均通过公开合法渠道收集,并注明出处。版权归原撰写/发布机构所有。

如内容侵犯您的版权,请联系我们,立即删除。

如对内容存疑,请与发布机构联系。

.jpg)