科技成果转化如何更接“地气”?梯次培育中试平台是关键一跃

2025-08-25

2025-08-25定制场地

在科技成果转化这条看似光明的道路上,越来越热闹,也越来越疲惫。产学研平台成立了,路演活动密集了,支持政策也密布了。我们见过太多“看起来很美”的项目——技术先进、专家背书、投融资对接……但有多少成果真正变成了产品?有多少技术真正落了地?

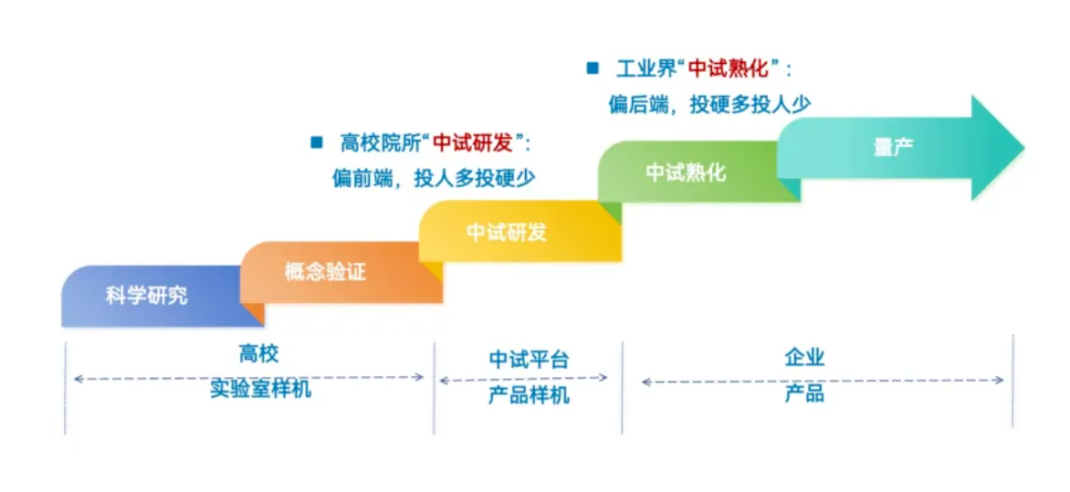

创新创业有一套著名的“死亡之谷”理论,即将一项科技成果转化为一项创新产品,需要跨越数道风险极大的鸿沟,这一阶段被称为“死亡之谷”。不少技术成果正是在此折戟,难以顺利抵达产业化终点。

最早以为问题在于技术“没对接上”——高校有成果,企业有需求,只要把双方拉到一起,就能擦出火花。于是大搞产学研对接,组织专家进企业,建立合作基地,推动“技术转移”平台建设。

但现实呢?对接归对接,真正转移的寥寥无几。因为很多所谓的“技术”,在高校里是论文的成果,是指标的突破,但并不是企业想要的产品。高校关心的是“是否先进”,企业更在意“能不能用”“用着稳不稳定”“出了问题谁来负责”。落地不是签协议,是拿出可用的方案与可验证的结果。

节点

内容

核心问题

1 技术识别 |

TRL打分 + 专家初评 |

是否具备产业化潜力? |

2 熟化支持 |

小试验证、样机PoC |

有没有人愿意拿数据/场景给你试? |

3 场景植入 |

匹配产业端需求验证 |

是真实需求,还是科研想象? |

4 投资共识 |

联合资本提前进入 |

谁来承担验证和早期成本? |

5 交易设计 |

授权、作价、孵化路径清晰 |

权责、收益怎么办?容错怎么设? |

6 能力积累 |

回收数据/模型/决策经验 |

能否沉淀为平台级能力 |

其次低估了技术到产品之间的路途,也过于高估了成果的成熟度:

• 实验室 ≠ 产品——成果常止步于初步验证,稳定性存疑;

• 放大即崩溃——成本飙升、工艺复杂、放大困难,缺乏可靠工程路径;

• 技术悬空——看似先进,却缺乏真实、匹配的应用场景;

• 项目依赖症——许多成果为“立项而生”,脱离扶持体系便寸步难行。

“不敢转”——中试环节的资源缺口

中试是验证工艺稳定性、降低产业化风险的关键阶段,中国高科技产业化研究会调研显示,科技成果经过中试之后,产业化成功率达到80%,而未经中试成功率则只有30%。根据工业和信息化部统计,截至2024年底,我国制造业中试平台数量已超过2400个,但从中试平台供给和创新需求对比来看,现有平台数量难以满足需求。

在此背景下,2024年1月,工信部、国家发展改革委印发《制造业中试创新发展实施意见》,提出到2027年,我国制造业中试发展取得显著成效,先进中试能力加快形成,优质高效的中试服务体系更加完善,中试发展生态更加健全,为产业高质量发展提供有力支撑。

如今,制造业中试加快向体系化、专业化、创新化发展,关键环节不断突破,各类成果加速转化落地,制造业基础持续夯实、不断优化。

工信部科技司相关负责人介绍,在政策体系方面,《制造业中试平台建设指引》《制造业中试平台重点方向建设要点》等陆续发布,中试政策顶层设计不断强化;在标准体系方面,成立制造业中试标准化技术委员会,编制《制造业中试标准体系建设指南》,加快基础通用标准和关键技术标准研制,以标准引领和支撑中试创新发展;在工作体系方面,20余个省份出台中试专项政策,初步建立部省联动、部内协同、行业力量广泛参与的工作体系。

一批专业化的中试平台正加速培育,为制造业发展注入新动能。今年5月,工信部公示了首批重点培育中试平台初步名单,240多家中试平台名列其中,涵盖原材料工业、消费品工业、装备制造、信息技术、新兴产业和未来产业等众多领域。

“我们聚焦石化及精细化工、新材料、新医药、新能源等领域,打造开放‘专业化、标准型、公共性’的精细化工中试服务平台。”辽宁精细化工产业技术发展有限公司总经理张建国告诉记者。

据了解,辽宁盘锦精细化工中试平台已建成4条公共中试线,在建2条中试线,有效满足相关领域中试场景需要。此外,平台还探索试验设备和中试流程数字化,挖掘数据价值,布局“数字孪生”。

“为助力新材料科技成果转化,推动新材料产业转型升级,打通科技成果向生产力转化的‘最后一公里’,探索形成可复制可推广的中试创新做法,中国科学院控股有限公司与浙江省绍兴市共同打造了新材料创新基地,破解新材料产业中试创新的堵点。”国科(浙江)新材料技术有限公司执行董事、总经理赵伟说。

中国科学院控股有限公司新材料创新基地聚焦高分子材料、能源和催化材料、功能性复合材料、电子化学材料四大领域12细分类别的战略性新材料产业方向,为中试项目提供工艺设计、设备选型、自控方案、安全环保解决方案等专业化工程服务。

赵伟介绍,目前一批科技成果在新材料创新基地完成中试,走向市场。以高分子材料聚醚酮酮中试开发项目为例,该项目主要面向航天、高性能材料应用,将提高我国聚芳醚酮类超高端树脂及其复合材料的自主可控能力。现阶段,国内聚醚酮酮产品依赖进口,该中试项目成功后,将极大提升医学、航空等领域的材料保障能力和成本竞争力。

如何破解问题瓶颈

(一)以产业需求引领转化方向

一是开展产业需求挖掘,加强政府部门、产业龙头、高校院所、行业协会以及科技成果转化机构协作,系统梳理区域重点产业的关键技术瓶颈与升级需求,形成《产业需求清单》,明确产业技术重点突破方向。二是完善需求与研发的对接,将梳理出的产业需求细化为可落地的科研课题,打通企业、技术转移机构与高校院所间的信息壁垒,建立“企业需求”与“高校科研”的动态匹配机制,确保科技成果与产业需求精准匹配。

(二)建立标准化成果转化机制

一是强化中试支撑,构建“政府+市场”双轮驱动,政府建设共性中试平台并设立专项资金补贴,鼓励产业龙头自建专业中试基地,引导社会资本设立中试基金,填补转化关键缺口。二是创新跨主体协作机制,推行联合研发协议,明确各方在需求共研、成果共育、转化共推中的权责与收益分配比例;设立协同转化专项资金,对跨主体合作项目给予中试阶段研发费用补贴;试点人才互派机制,促进知识、技术、经验双向流动,打破主体间的“信息墙”与“利益墙”。

(三)构建成果转化服务生态

一是搭建一体化协同平台,建议由政府主导建设集成化科技成果转化服务平台,设置需求对接、成果展示、专业服务等功能板块,实现企业、高校院所、服务机构等主体的信息共享与资源匹配,通过智能算法精准关联技术需求、研发力量与配套服务,打造“一站式”协同中枢。二是完善激励配套,推行科研人员成果转化收益不低于70%的奖励机制,将科技成果转化绩效纳入职称评审,对企业给予税收减免及“转化示范企业”称号;对三方服务机构探索“服务转化政策奖补”机制,全面激发转化内生动力。

(四)统筹资源支撑转化全周期

一是建立多元资源整合池,统筹政府科创资金、企业研发投入、社会资本等形成资金池;整合高校科研人才、企业技术骨干、专业服务团队建立人才库;梳理高校实验室、企业中试基地等设施形成共享清单;实现资金、人才、设施跨主体联动。二是搭建资源智能调配平台,依托技术转移机构建设资源统筹枢纽,通过数字化手段实现“科技成果—资源要素”精准匹配,按转化阶段动态投放资源;建立项目筛选机制,对技术成熟度高、产业适配性强的项目给予资金倾斜、人才专属服务和设施优先使用权,以重点项目突破带动资源高效利用。

·END·

.jpg)