"紫外-可见分光光度计:成分定性定量分析全攻略!避开这些坑,数据更精准!

2025-07-23

2025-07-23紫外-可见分光光度法,又称紫外-可见吸收光谱法(ultraviolet and visible spectrum),是以紫外线-可见光区域(通常200-800 nm)电磁波连续光谱作为光源照射样品,研究物质分子对光吸收的相对强度的方法。物质中的分子或基团,吸收了入射的紫外-可见光能量,电子间能级跃迁产生具有特征性的紫外-可见光谱,可用于确定化合物的结构和表征化合物的性质。紫外-可见吸收光谱在化学、材料、生物、医学、食品、环境等领域都有广泛的应用。

图1 国高材分析测试中心

紫外-可见分光光度计

技术参数:

光源: 氙

光学系统: 双光束

波长范围: 190 nm – 1100 nm

检测器: 双硅光电二极管

透射比重复性: 1 A: ±0.0002 A

波长精度: ±0.5 nm (541.9, 546.1 nm 汞线);±0.8 nm (190 – 1100 nm 全范围)

波长重复性: ≤0.05 nm (546.1 nm 汞线,10 次测量的 SD)

基线平坦度: ±0.001 A,200 – 800 nm,1.0 nm SBW,平滑化

光度范围: >3.5 A

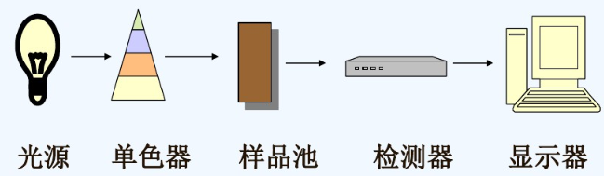

分光光度法使用的仪器是分光光度计。分光光度计是由光源、分光系统(单色器)、吸收池、检测器和测量信号显示系统(记录装置)这五个基本部件组成的,如图2所示。由光源产生的复合光通过单色器分解为单色光,当单色光通过吸收池时,一部分光被样品吸收,未被吸收的光到达接收放大器,将光信号转变成电信号并加以放大,放大后的电信号再显示或记录下来。

图2 紫外-可见分光光度计基本结构示意图

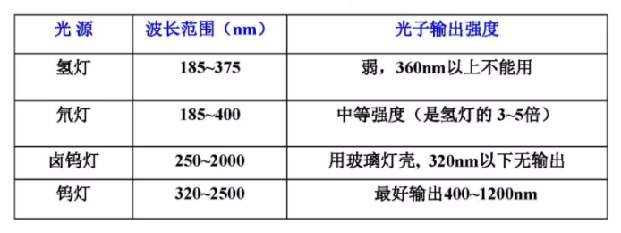

光源:对光源的的基本要求是在广发的光谱区域内发射连续光谱;有足够的辐射强度;光源有良好的稳定性;辐射能量随波长没有明显的变化。在紫外及可见分光光度计上,常用的光源是钨丝灯和氢灯(氘灯)。钨丝灯受热造成钨蒸发损耗,可加入适量卤素或卤化物构成卤钨灯,延长使用寿命。

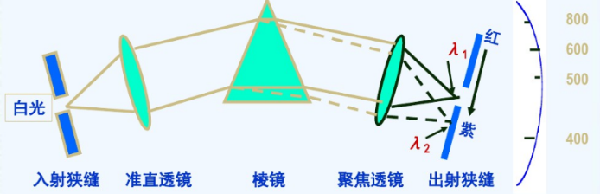

单色器:将光源发射的复合光分解成单色光并可从中选出任一波长单色光的光学系统。如图4所示,主要由狭缝、色散原件和透镜系统组成。

图3 不同光源适用波长范围

图4 单色器光路示意图

吸收池:又叫比色皿,如图5所示,用于盛放待测溶液和决定透光液层厚度的器件。主要由石英吸收池和玻璃吸收池两种。石英吸收池适用于紫外及可见光区,玻璃吸收池只能用于可见光区。

图5 不同型号的比色皿

检测器:利用光电效应将透过吸收池的光信号转变为电信号。常用的有光电管、光电倍增管、光电二极管、光电摄像管等。

2.1试样制备

溶剂的选择:选择溶剂的一般原则是对试样有良好的溶解能力和选择性;测定在该波段溶剂本身无明显吸收;溶剂不与被测组分发生化学反应;被测组分在溶剂中具有良好的吸收峰形。尽量选用低极性溶剂,溶剂极性较高时物质的精细结构消失,只得到很宽的吸收峰。

比色皿的使用:透光面要用擦镜纸由上而下擦拭干净,注意比色皿的配对使用,比色皿内的溶液以皿高的2/3至4/5为宜。

2.2 定性分析

①把试样的光谱特征,如吸收峰的数目、位置、强度(摩尔吸收系数)以及吸收峰的形状(极大、极小和拐点),与纯化合物或者文献报道的标准紫外光谱图做比较,推测化合物的结构,检查化合物的纯度。

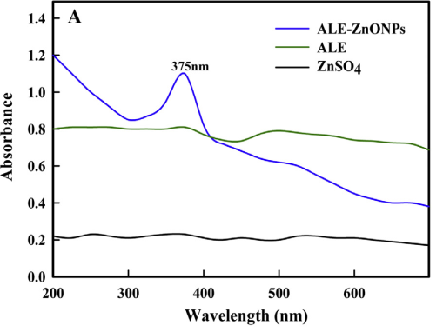

图6 ALE-ZnONPs、ALE和ZnSO4的紫外-可见吸收光谱图

实例:沙特阿拉伯国王大学Mansour S. Al-Said等人利用紫外-可见吸收光谱确定所制备的样品ALE-ZnONPs中含有氧化锌纳米颗粒。如图6所示,样品ALE-ZnONPs在375 nm出现了特征峰,制备样品的原材料ALE和ZnSO4在该处无特征峰。根据文献报道,纳米氧化锌的特征峰在358-375 nm之间,由此证实了氧化锌纳米颗粒的生成。

②根据吸收峰的强弱对比比较样品的相关性质。一种化合物可能拥有多个吸收峰,这些峰的相对强弱变化可以推测出化合物的相关性质。首先是根据文献了解化合物的每个吸收峰所代表的含义,再进行对比。

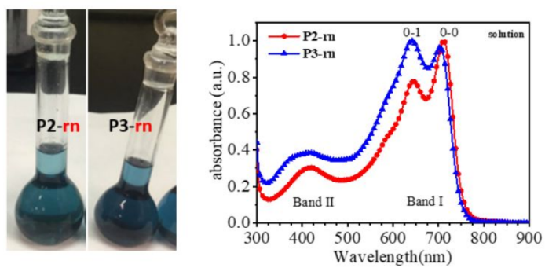

图7 P2-rn、P3-rn溶解性光学照片和紫外-可见吸收光谱图。

(溶剂:1,2,4-三氯苯,浓度:2-10-5mol/L)

实例:以基于异靛蓝的聚合物P2-rn和P3-rn为例进行说明。在这类基于异靛蓝的 D-A聚合物中,一般具有两个吸收带,band I和band II。band I又细分为0-0峰和0-1峰等,其中0-0峰表示分子的聚集状态,越高说明聚集越强。这两个聚合物结构的差异仅在其中一条烷基侧链的大小不同,P3-rn的烷基侧链比P3-rn的多出8个C原子。

从图7中紫外-可见吸收光谱图可以看出,从P2-rn到P3-rn,0-0峰的强度/0-1峰的强度减小,说明P3-rn在溶液中的聚集更弱,这和溶解性对比图所示相吻合,相同浓度下,P3-rn的溶解性明显较好,即分子更不易聚集,分散的更好。

2.3 半定量分析

根据吸收峰的强弱对比比较样品的浓度大小关系。

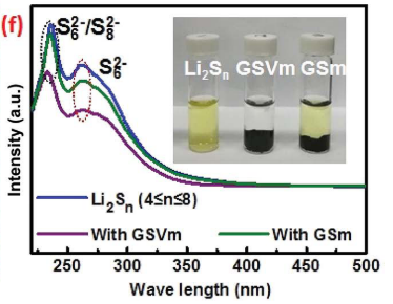

实例:四川大学的郭熠等人利用紫外-可见吸收光谱对比了溶液中多硫化锂的含量,从而进一步对比了样品GSVm和GSm对多硫化锂的吸附能力的强弱。将样品GSVm和GSm分别放入相同浓度的多硫化锂溶液中,静置一段时间。样品吸附多硫化锂后,溶液中的多硫化锂浓度改变。如图8所示,测定吸附后溶液的紫外-可见吸收光谱,对比吸收峰的强弱,可以看出相较于原始的多硫化锂溶液,加入样品GSVm和GSm吸附后的多硫化锂溶液吸收峰强度均降低,并且加入样品GSVm吸附后的多硫化锂溶液吸收峰强度下降更多,说明样品GSVm吸附多硫化锂能力更强,使溶液中多硫化锂浓度下降更多。

图8 浸泡了GSVm和GSm的 Li2Sn 溶液的光学照片(插图)和吸附后对应溶液的紫外-可见吸收光谱图。

2.4 定量分析

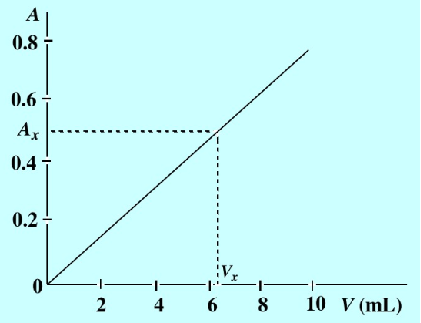

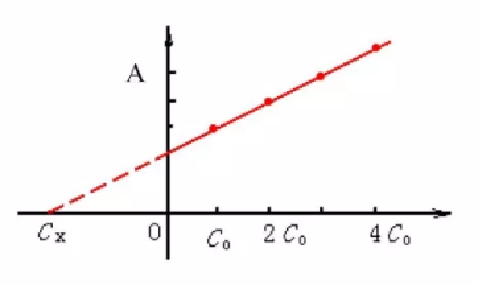

单组分定量分析:①标准曲线法:直接分取标准溶液进行光度测定或显色测定所测得的吸光度与浓度作图得到的曲线(图9)。②标准加入法(增量法):把未知试样溶液分成体积相同的若干份,除其中的一份不加入被测组分标准试样外,在其他几份中都分别加入不同量的标准试样,然后测定各份试液的吸光度,并绘制吸光度对增量的校正曲线(图10)。

图9 标准曲线法校正曲线

图10 增量法校正曲线

3.1 仪器校准:别让"跑偏"的波长毁了你的数据!

紫外分光光度计的波长校准是实验的第一步,但很多人只是"例行公事"地做一下,结果测出来的吸收峰位置偏差,导致定性定量全错!

关键操作:

-

波长校准:温度变化会导致仪器机械部件微调,波长可能"跑偏"。除了定期全面校准外,每次测定前都要用标准物质(如氘灯或氧化钬滤光片)校正波长,确保误差在±1nm以内。

吸光度校准:用重铬酸钾的硫酸溶液(0.005 mol/L)检查吸光度准确度,确保仪器响应线性。

小贴士: 开机后至少预热15分钟,待仪器稳定后再测,否则数据波动大。

3.2 吸收池配对:你以为的"空白"可能并不空白!

石英吸收池在紫外区(220~270nm)也有吸收,而且每个池子的透光率可能不同。如果直接拿来就用,测出来的吸光度可能包含池子本身的误差!

关键操作:

配对实验:所有吸收池装入空白溶剂,以其中一个为参比,测定其他池子的吸光度,选吸光度最小的配对使用。

使用技巧:手指只能捏毛玻璃面,透光面用擦镜纸由上至下擦拭,避免指纹或溶剂残留影响透光。

清洗方法:普通污染用水或乙醇洗,顽固污渍用发烟硫酸+硝酸(3:1)浸泡,但千万别用铬酸洗液长时间泡,否则会腐蚀光学表面。

避坑指南: 测挥发性溶液时记得加盖,否则溶剂挥发后溶质会残留在池壁上,导致下次测定误差。

3.3 溶剂选择:用错溶剂,吸收峰直接"位移"!

溶剂可不是随便选的!极性溶剂(如水、乙醇)可能让溶质的吸收峰发生红移或蓝移,尤其是含氢键的化合物。

关键操作:

溶剂空白检查:在测定波长附近扫描溶剂,确保无干扰吸收峰。

批次一致性:同一实验尽量用同一厂家、同一批号的溶剂,避免因纯度差异导致数据波动。

典型案例: 某实验室用不同批次的甲醇测某药物含量,结果偏差超5%,最后发现是溶剂杂质干扰。

4. 样品测定:吸光度不在这个范围,误差翻倍!

供试品溶液的吸光度最好在0.3~0.7之间,此时仪器误差最小。超出这个范围,数据可信度直线下降。

关键操作:

浓度调整:若吸光度过高,适当稀释;过低则浓缩或换光程更长的吸收池。

平行实验:含量测定需称取2份样品,对照品比较法也要2份对照品,平行操作,偏差应≤±0.5%。

关键点: 在最大吸收峰±2nm内多测几个点,确认峰位是否正确。若偏离药典规定波长±1nm以上,可能样品不纯或仪器有问题。

5. 环境控制:温湿度没管好,仪器寿命减半!

关键要求:

温度:建议实验室维持在5~30°C,南方地区务必配空调,避免光学元件受热变形。

湿度:超过75%会导致光栅、反射镜铝膜锈蚀,产生杂散光,数据漂移。

防尘:定期清洁样品室,避免灰尘堆积影响光路。

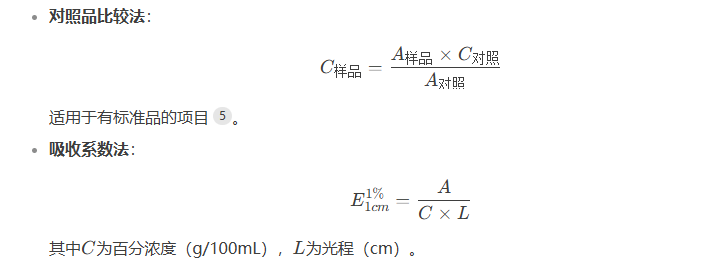

6. 数据计算:两种方法,别用错公式!

易错点:单位换算!吸收系数法要求浓度必须是1%(g/100ml),别当成mg/ml算错了!